行星状星云(Planetary Nebula)是恒星演化至末期阶段形成的独特天体结构,呈现出如圆盘状、环状或其他复杂且常具对称性的外观,属于发射星云的一种类型。其命名源于早期观测时,在望远镜中这类星云展现出类似天王星、海王星等行星般略带绿色且边缘明晰的圆面。然而,它们与行星并无本质联系 。

一、形成机制

行星状星云主要源于质量介于太阳质量 0.8 至 8 倍之间的恒星的演化。当这类恒星核心的氢燃料耗尽,核聚变反应逐渐停止,辐射压无法再支撑恒星巨大的外层物质,恒星便开始膨胀成为红巨星。在红巨星阶段,恒星的核心继续收缩,温度持续升高。当核心温度达到约 1 亿 K 时,氦开始聚变成碳和氧。但由于恒星质量的限制,核心无法进一步收缩至引发碳和氧核聚变所需的高温 。

随着恒星内部核反应的不稳定,其外层物质以每秒 100 – 1000 公里的速度被抛射出去,形成一股强劲的 “星风”。这些被抛射的物质在恒星周围逐渐聚集,形成气体和尘埃壳。与此同时,恒星内部裸露的核心逐渐演变为高温的中心星,表面温度可达 30000K 以上,甚至更高。中心星发出的强烈紫外辐射使周围被抛射的气体原子电离,电离后的气体在复合过程中发射出特定波长的光,从而使整个星云发光,至此行星状星云形成 。

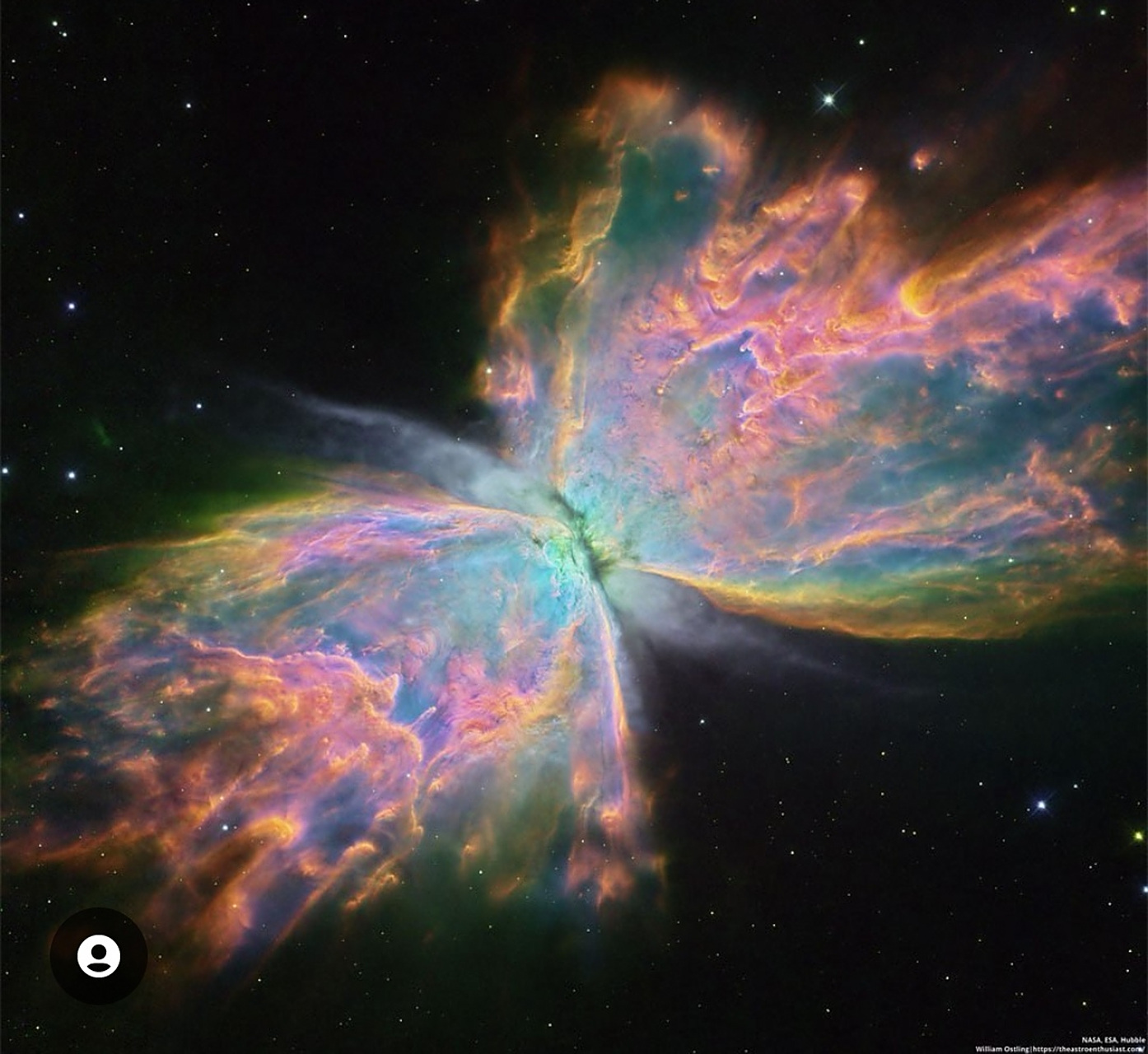

部分行星状星云的复杂形状可能与双星系统有关。在双星系统中,当其中一颗恒星演化成红巨星时,伴星的引力作用会干扰红巨星物质的抛射过程。例如,伴星可能会吸积红巨星的物质,形成围绕伴星的吸积盘,盘中物质会阻碍红巨星赤道方向物质的外流,使得物质更多地沿着两极方向喷出,进而塑造出非对称、复杂的星云形状 。

二、物理特性

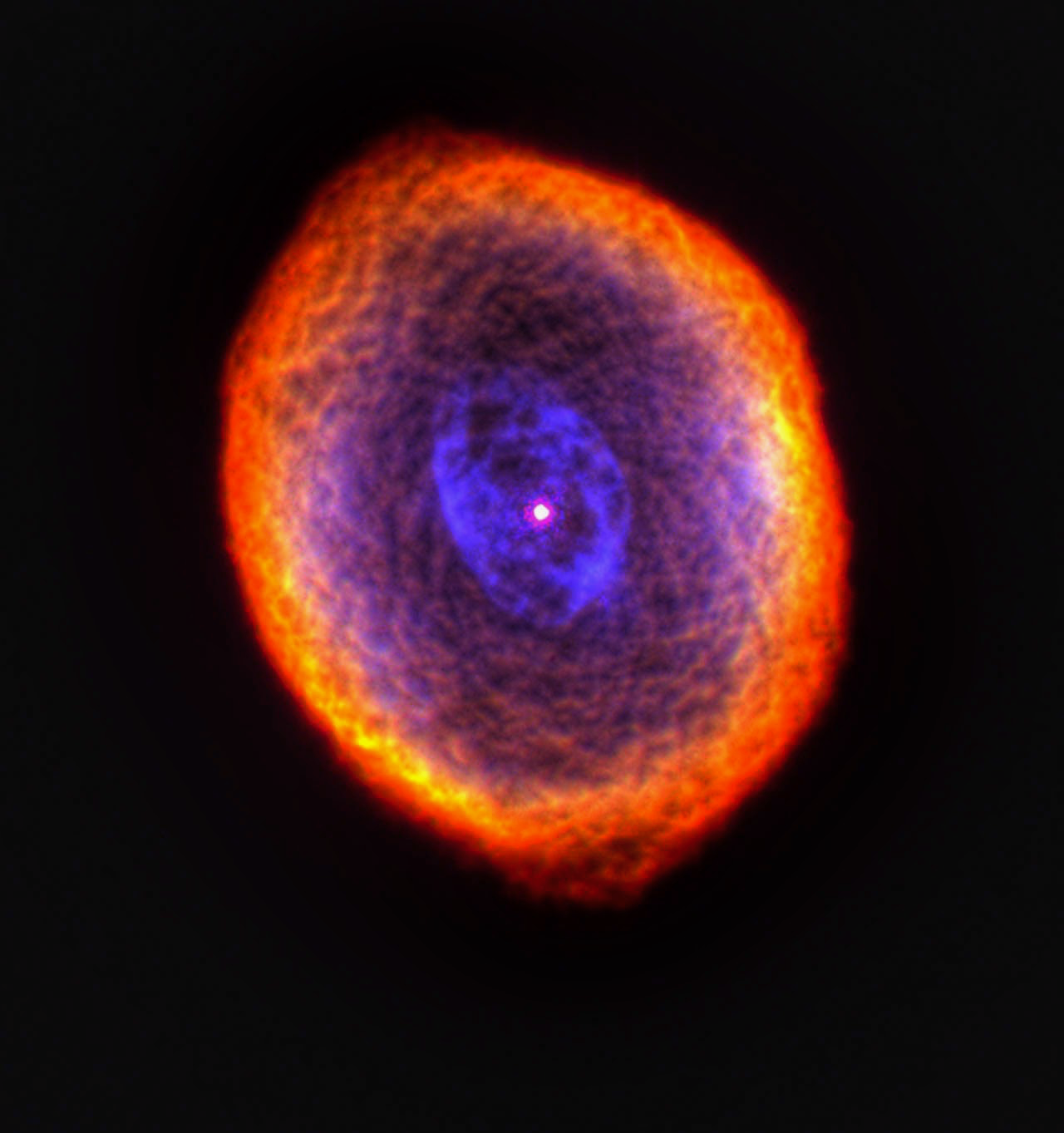

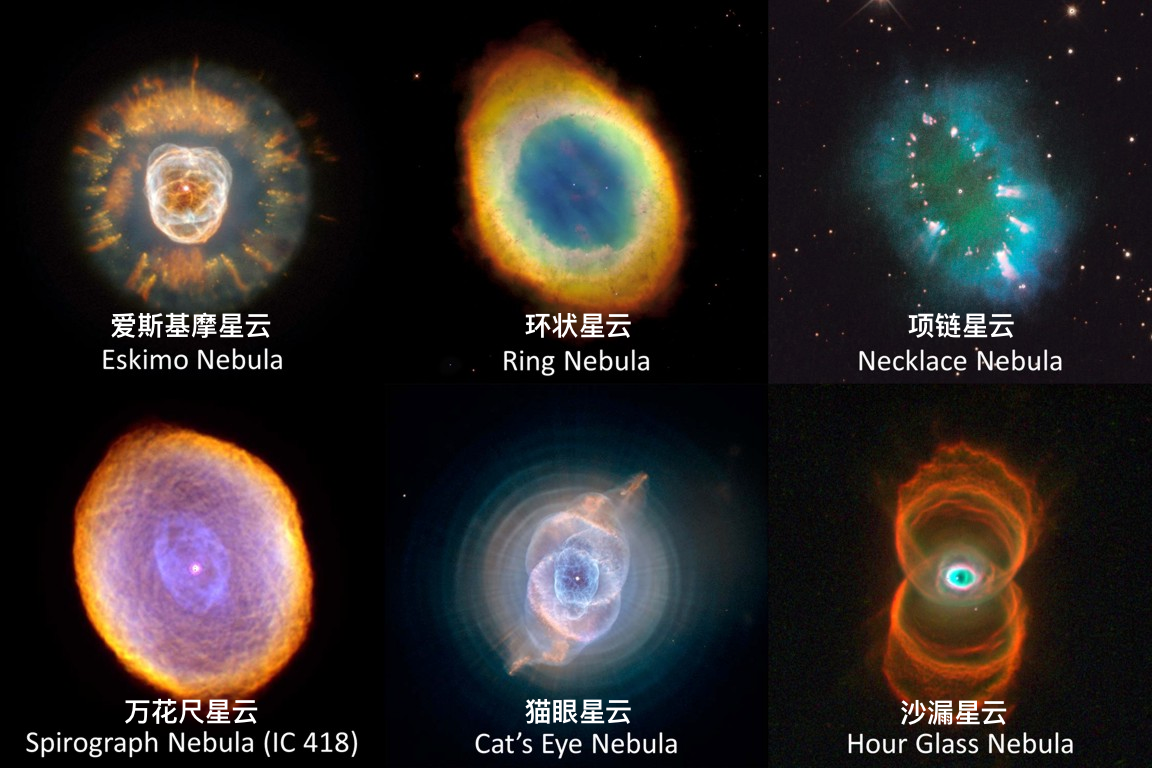

- 形态与结构:行星状星云的形态丰富多样,从简单的圆形、扁圆形、环形到复杂的哑铃形(如狐狸座的哑铃星云 M27)、沙漏形(如南蟹状星云)、螺旋形(如 NGC 5189)以及具有瓣状、翅状结构的星云等。大约只有 10% – 20% 的行星状星云呈较为规则的球形对称,其余则具有各种轴对称或不规则形状。利用哈勃空间望远镜等先进观测设备,天文学家发现行星状星云内部存在纤维、斑点、气流和小弧等精细结构 。

- 物质构成:主要由恒星演化过程中合成的元素构成,与恒星的化学组成类似。包含氢、氦,以及恒星在演化过程中通过核聚变产生的重元素,如碳、氮、氧、硅、铁等。这些元素以气体(主要是电离气体)和尘埃颗粒的形式存在。通过对行星状星云光谱中不同元素发射线的分析,可以确定其物质成分及相对丰度 。

- 物理参数

- 大小:直径一般在 1 光年左右,但不同的行星状星云大小有所差异,从不足 0.1 光年到数光年不等。例如,较著名的天琴座环状星云(M57)直径约为 1 光年,而某些小型行星状星云可能只有 0.1 – 0.2 光年 。

- 质量:质量范围通常在 0.1 到 1 个太阳质量之间,这些质量主要集中在星云的气体壳层中 。

- 密度:星云气体的密度较低,一般在每立方厘米 100 到 10000 个原子(离子)之间 。

- 温度:气体温度处于 6000K 到 10000K 之间,而中心星的温度极高,可达 30000K 以上,有些甚至超过 100000K 。

三、观测特征

- 多波段辐射

- 光学波段:呈现出绚丽多彩的颜色,这是由于不同元素的发射线造成的。例如,氢原子的发射线产生红色(如氢 α 线),氧原子的发射线产生绿色或蓝色(如 [O III] 双线),氮原子的发射线产生红色(如 [N II] 线)等。这些不同颜色的发射线交织在一起,形成了行星状星云独特的视觉景观 。

- 射电波段:通过射电望远镜可以探测到行星状星云的射电辐射,主要来自星云内的电离气体和相对论性电子的同步辐射。射电观测能够揭示星云的结构、运动以及磁场等信息 。

- 红外波段:星云内的尘埃颗粒吸收恒星和气体的辐射后,会在红外波段重新辐射能量。红外观测可以帮助我们了解尘埃的分布、温度以及星云与周围星际介质的相互作用 。

- X 射线波段:高温的中心星以及被激波加热的星云气体可以产生 X 射线辐射。X 射线观测对于研究行星状星云的物理过程、中心星的性质以及星云与星际介质的相互作用等方面具有重要意义 。

- 运动特征:光谱观测显示,行星状星云的气体壳层在不断膨胀,膨胀速度一般为每秒 10 公里到 50 公里。通过对星云不同位置的光谱测量,可以得到气体的运动速度和方向,从而了解星云的动力学演化 。

四、行星状星云的演化与归宿

行星状星云的寿命相对恒星的整个演化历程较为短暂,平均约为 30000 年左右。随着时间推移,星云不断膨胀,气体逐渐稀薄,密度降低,其辐射强度也逐渐减弱。当中心星的温度降低,不再能提供足够的紫外辐射使星云气体电离时,行星状星云将逐渐消散 。

最终,行星状星云的气体和尘埃会重新融入星际介质,成为新一代恒星和行星形成的原材料。而中心星在失去行星状星云的包裹后,会继续冷却和收缩,逐渐演变为一颗白矮星。白矮星依靠其残余的热能继续辐射能量,经过漫长的时间,最终可能会冷却成为一颗黑矮星 。

在银河系中,估计存在着约 4 – 5 万个行星状星云,但由于星际消光的影响,大量的行星状星云被暗星云遮蔽,目前天文学家已观测到并编目的行星状星云约有 1500 个。在河外星系中,如仙女座星系(M31)已发现 300 多个行星状星云,大麦哲伦星系中发现 400 多个,小麦哲伦星系中发现 200 多个 。行星状星云作为恒星演化的重要阶段,对于研究恒星的生命历程、星系的化学演化以及星际介质的循环等方面都提供了关键线索,是现代天文学研究的重要对象 。

部分已知行星状星云

IC 418